Foto: Kirstin Arndt

Zur Einführung sprach Dr. Maria Müller-Schareck, Kuratorin, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.

Kirstin Arndt (geb. 1961 in Otterndorf), studierte in Karlsruhe und lehrt seit 2006 an der Hochschule in Mainz. Für den Kunstverein Mönchengladbach entwickelt Kirstin Arndt neue, speziell für den Raum konzipierte installative Arbeiten, die selbstbewußt auf die Architektur reagieren und einen Dialog evozieren.

Kirstin Arndt arbeitet häufig mit alltäglichen Werkstoffen wie LKW-Planen, Folien, beschichteten Metallplatten und -Profilen, Seilen, Holzlatten und anderen industriellen Materialien, denen sie durch künstlerische Eingriffe wie Falten, Quetschen, Biegen, Schneiden, Knicken, Addieren, etc zusätzliche Bedeutungsebenen verleiht. Besonders interessiert sie dabei der Moment des Übergangs von einer Dimension in eine andere, mit dem eine Metamorphose der Wahrnehmung einhergehen kann.

„Gemeinsam ist allen Arbeiten die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen Linie, Fläche und Raum… wie kann aus einer Fläche Raum entstehen? Wie läßt sich die Linie in den Raum erweitern? Wie kann Raum verdichtet werden? Die Arbeiten werden zu Elementen des Raumes und bleiben dennoch autonom.“ (Anne Schloen)

Virtueller Gang durch die aktuelle Ausstellung, ermöglicht durch die großzügige Unterstützung der Firma Szenario360, Erkelenz

Einführung zur geplanten Eröffnung der Ausstellung im Kunstverein Mönchengladbach

Dr. Maria Müller-Schareck, Kuratorin, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Ihre Ausstellung im Kunstverein Mönchengladbach, in der zweigeschossigen, offenen Halle einer ehemaligen Textilfabrik am Stadtrand, überschreibt Kirstin Arndt mit zwei Begriffen, die das Feld künstlerischen Handelns abstecken: „Ringen ‒ Lassen“. Verbindet sich „Ringen“ mit Aktionen wie Kampf, Streit, Anstrengung, aber auch dem Überwinden von Schwierigkeiten und dem Streben nach Freiheit des Geistes, benennt „Lassen“ das bewusste ‒ oder auch intuitive ‒ Loslassen, Aufhören im Sinne des Beendigens von Aktion, Belassen (wie es ist), Ablassen (von) oder auch das Ablegen. Die Künstlerin lenkt damit den Blick auf den entscheidenden Moment jedes Werkprozesses, den Augenblick, an dem die aktive Phase des Konzipierens und Realisierens abgeschlossen und Vorstellung und Werk in Einklang sind: So ist es gut.

Die Phase des Ringens, das ja sowohl physische – das Ringen als körperliche Auseinandersetzung mit einem Gegenüber – als auch philosophische – das Ringen um Wissen und Wahrheit ‒ Aspekte berührt, ist bei Kirstin Arndt immer eine Suche nach Verbindungen: Verbindungen zwischen Materialien, zwischen Linien, Formen und Volumen, zwischen Werk und Raum. Viele ihrer Arbeiten haben keine stabile Form, sie sind vielmehr additiv angelegt, Depots von Materialien mit spezifischen Eigenschaften, die mittels Schnüren, Ringen, Ösen, Haken verbunden werden. So bergen sie viele Optionen der Zu- und Anordnung, die es erlauben, auf unterschiedliche Raumsituationen zu reagieren.

Ausgangspunkt sind die grundlegenden Elemente malerischer Gestaltung: Linie, Fläche und Farbe. Übertragen in den Raum, wird dieser mitsamt Wänden, Decke und dem Boden zur Bezugsfläche. Die Linien sind Stangen aus Holz oder Aluminium, Kunststoffbänder oder auch Neonröhren, Garne, Kabel, Seile und Schnüre; die Flächen starre oder flexible Materialien, Metallplatten und -bleche, Papiere, Holz- und Dachplatten, PVC-beschichte Polyestergewebe, Verpackungsmaterialien, Schaumstofffolien, Malerfilz oder Fleece-Decken. Diese Produkte wurden für diverse Zwecke außerhalb des künstlerischen Bereichs entwickelt und bringen spezifische Eigenschaften mit. Oft nutzt Kirstin Arndt die von der industriellen Produktion angebotenen Farben – bevorzugt Schwarz, metallische Töne, ein helles Blau, ein kraftvolles Orange ‒ oder sie lässt die Oberflächen durch Fachleute nach ihren Vorgaben lackieren. Die Schnittstelle zwischen Atelier und industrieller Fabrikation ist folglich groß. Im Raum führt Kirstin Arndt die Dinge zusammen, eine temporäre Stilllegung, die aber in keinem Fall die den meisten Werken eingeschriebene Variabilität – und damit die Option auf erneute Aktivität ‒ verschleiert.

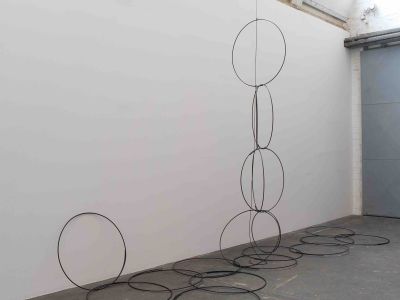

Das ist beispielsweise der Fall bei einer Gruppe von Werken aus Ringen: kreisförmig gerundete, schwarz eloxierte Stahlstäbe mit unterschiedlichen Durchmessern, ineinander gehängt, ein einziger Ring an einer Schnur in lichter Höhe fixiert, ihm folgt die „Kette“, die vom Befestigungspunkt herabfällt. Man untersucht die Verbindungen, bemerkt die unterschiedlichen Größen der Ringe, zählt und fragt sich: Regiert hier Beliebigkeit oder gibt es ein zugrundeliegendes System? Tatsächlich spiegelt die Summe aller Ringe von drei oder zwei Meter Umfang das Maß der Abwicklung der Außenwände des Raumes wider, in dem sie installiert sind: hier 59 Meter. Diese Linie ist segmentiert und auf die Ringe verteilt, deren Anzahl also ausschließlich vom Maß des Raums bestimmt wird. Damit folgt die Künstlerin einer selbst auferlegten Regel: Sie nimmt die Maße des Raums als gegebene Größe an und transponiert diese in ein modulares System, das ihr Handlungsräume eröffnet. Allein sie entscheidet, wie die Ringe ineinander gehängt und wie sie platziert werden, wie sie sich also im Raum einander und diesem zuordnen: Hängend vor der Wand, auf den Grund aufstoßend, am Boden liegend, an die Wand gelehnt.

Als Kreisform, als Bindeglied oder als Öse ist der Ring ein häufig genutztes Werkzeug ‒ und zugleich Metapher für das Verbinden generell. Vielfältige andere Techniken kommen zum Einsatz: Knoten, Verschlingen, Flechten, Weben, Stapeln bzw. Anlehnen, Fixieren, Hängen, Ablegen. Die um eine Metallplatte geschlungenen und geknoteten Schnüre* oder die an der Wand fixierten, rautenförmig angeordneten, leuchtend orangefarbenen Metallstreifen zeigen sich als netzartige Strukturen, als Zeichnung im Raum. Die ineinander verschlungenen Bahnen eines geschäumten Materials zur Trittschallisolierung* fügen sich zu einer voluminösen, amorphen Form. Die flexiblen Gewebe der ineinandergeflochtenen PESchaumbänder verschleifen – ebenso wie treppenförmig abgekantete Metallplatten ‒ den Boden mit der aufgehenden Wand. Das rechteckige Stück eines beschichteten textilen Materials (LKW-Plane) wird gestaucht an der Wand fixiert und wölbt sich zu einem plastischen Gebilde; ein ähnliches Stück schwarzer Plane, an den Eckpunkten fixiert und durch einen präzisen Schnitte partiell zertrennt, klappt auf und verschleift Raum und Material zu einem kontrastreichen „Bild“. Und schließlich eine neue Arbeit aus handelsüblichen (nachhaltig produzierten), dunkelgrauen Fleece-Decken: Jede weist eine Öse auf, über die sie verbunden werden, sowie vier Passmarken, kurze Streifen weißer Farbe, die, jeweils minimal von der Mitte abgelenkt, an den Seitenlängen der Textilien aufgemalt sind. Die damit markierten Verbindungsstellen bleiben optional. Tatsächlich nämlich formieren sich die Decken hängend zu einer aufragenden, spitz zulaufenden Kegelform, der einige liegende, durch den Zug der Verbindungsschnur gestauchte Decken folgen. Zu einem Materialdepot gestapelt, stehen gefaltete Decken für weitere Aktionen bereit. Drei Zustände, die den Spannungsbogen zwischen Aktivieren und Ablegen nachdrücklich aufzeigen.

Diese Werke sind die Summe der von der Künstlerin bestimmten Komponenten ‒ Eigenschaften des Materials, seine Form und Farbigkeit, die Konstellation gleicher oder unterschiedlicher Elemente, ihre Zuordnung und ihre Position im Raum – sowie der nie ganz beherrschbaren Bestimmungen der Schwerkraft und des Zufalls. Der Zeitpunkt des Lassens ist dann erreicht, wenn das Material in einer spezifischen Konstellation in einen Zustand überführt ist. Dieser Moment ist aber niemals einer des Aufgebens, sondern markiert nur das (vorläufige) Ende von Aktivität.

In seinem Text „Anti-Form“ (erschienen im April 1968 in Artforum) stellte Robert Morris das Diktat der „festgeschriebenen Form“ über das Material in Frage und konstatierte, dass auch „willkürliches Häufen, loses Stapeln, Hängen … dem Material wie beiläufig Form“ geben. Dieses Wissen prägt und stimuliert den künstlerischen Prozess Kirstin Arndts. Ihre Versuchsanordnungen zur Formgebung zielen jedoch über die „beiläufige Form“ hinaus: Unübersehbar ist ein vitales Interesse an heterogenen Materialien und neuen Produkten, die dann zum Einsatz kommen, wenn ihre Eigenschaften und ihr plastisches Verhalten hinreichend erprobt sind. Auch legt sie ihre Werke additiv an und schreibt ihnen so Variabilität ein. Die Positionierung im Raum, der gleichermaßen Referenzgröße bei der Konzeption wie Bezugsrahmen bei der Präsentation ist, entscheidet folglich nicht nur über die Art, wie die Betrachter das Werk wahrnehmen können, sondern auch immer wieder neu über dessen Gestalt.

Kirstin Arndts Werke kommen uns nahe, vor allem körperlich, aber auch, weil uns die Materialien aus unserem täglichen Leben vertraut sind, weil wir uns in ihnen – tatsächlich oder im Wortsinn – spiegeln können, weil sie Assoziationen wecken, Stimmungen evozieren. Man möchte fragen: Was tun Ringe, die wie die Glieder einer Kette ineinandergreifend vor einer weißen Wand von der Decke hängen – schmücken sie den Raum, legen sie ihn an die Kette oder tanzen sie? Was tun die Decken? Ruhen sie sich aus? Wärmen sie den kalten Boden? Folgt ein Rudel seinem Anführer? Was passiert, wenn die Schnur zur Decke reißt? Wie verhalten sich die hängenden, sich aneinanderschmiegenden Fleece-Decken zu dem Depot aus gefaltet übereinandergeschichteten Decken? Was tut die schwarze LKW-Plane – schmiegt sie sich an die Wand? Atmet sie? Welche Kräfte formen die tiefen Falten und Wölbungen?

Für die Dauer der Präsentation ist die Aktivierung des Materials durch die Künstlerin vorläufig abgeschlossen und – so könnte man es sehen ‒ temporär an die wache Rezeption der Betrachterinnen und Betrachter delegiert. Insofern beschreibt „Ringen – Lassen“ nicht nur künstlerisches Handeln, sondern auch den Rezeptionsprozess, der immer beherrscht ist von einem Ringen um Nachvollziehen und Erkenntnis sowie dem eher passiven „Wohlgefallen“. In jedem Falle bedarf es einer Reaktion. Denn wenn niemand reagiert, so hat es Agnes Martin 1966 formuliert, dann gibt es kein Werk. Es bleibt zu hoffen, dass die Leserinnen und Leser dieses Textes noch die Gelegenheit bekommen, zu reagieren, bevor die noch nicht eröffnete Ausstellung wieder abgebaut werden muss.

(Die mit * markierten Arbeiten sind nicht Teil der Ausstellung)

Die Ausstellung wurde gefördert von